このfsにおけるインピーダンスピーク値RMAXが、テスターで測定した直流抵抗値REの何倍にな るの かを測っ てから、その倍率の平方根値にREを掛けた値となるインピーダンス カーブ上の周波数2個所(山の両側)を測定しておくと T- Sパラメーター(Qms、Qes、Qtc)を計算することができます。 → イ ンピーダンス測定機を使ったT−Sパラメーター測定方法のコーナーはこちら

自分がいま聴いてるオーディオシステムの低域特性が気になったら、一体どこまで低い周波数の音が聞 こえるのか手っ取り早くチェックしてみましょう。そして単に音量が聞こえるかどうかだけでなく、低音の品質について変な倍音やビビリ音がせずにクリアな基本波 だけが聞こえるかもチェックしましょう。スピーカーのなかでも特にウーハーの歪はとても多くて軽く数%に達することもあります、耳の良い方なら基本波と倍音と に分けて聴き取ることができますが、そうでない方は以下の章で紹介するFFT解析ソフトで聴いている音のスペクトラムを観測すれば目で確認することができま す。(Andoroid携帯の内蔵マイクは低音がカットされてしまう機種が多いのでiPhone推奨)

リスニングで簡単に低域の再生品質がチェックできる波形です → SpotBassTones.wav (44.1kHzのWAV波形ファイルです)

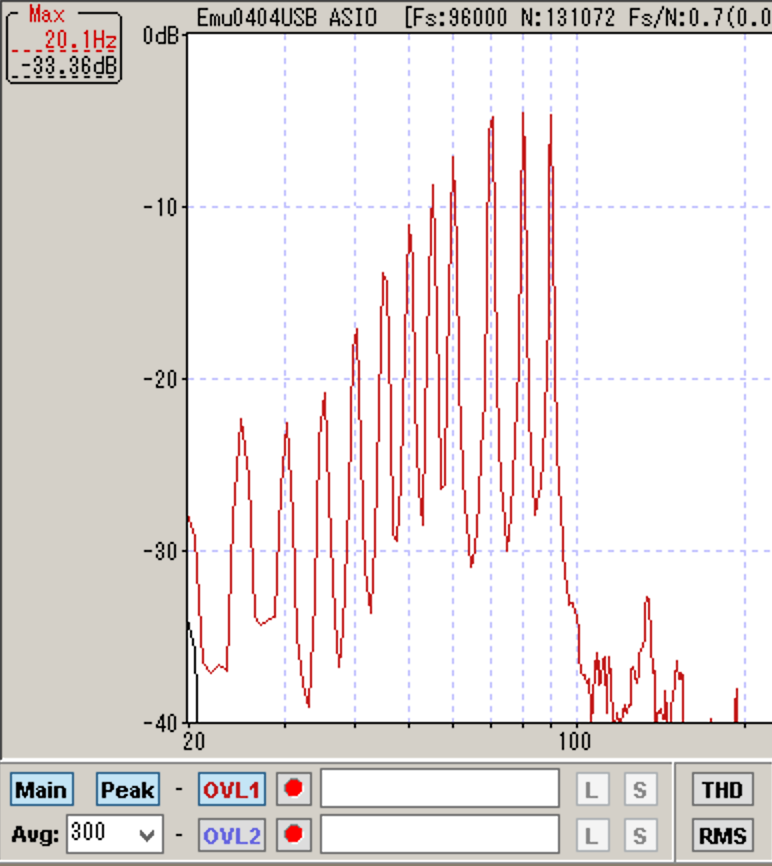

ちなみに自作したスピーカーの再生音をECM8000マイクで拾ってWaveSpectraで Peakホールド表示すると以下ようになりました。

webにあるスピーカーの自作記事を拝見すると、殆どの方が、作って〜鳴らして〜聴感でチューニン グ、ここまでで終わってしまっているのを多く見かけますし。欧米系のユーザーが多いdiyAudio.comの 書き込みとかと比べると、日本で自作っている人たちの大半の情報や技術レベルって30年以上前から余り進歩していないように感じる事が多いのは私だけでしょう か? 確かに聴感は大事なのですが、物理的な現象であるエンクロージャーとスピーカーの組み合わせで得られる音は、たまたまの偶然やカット&トライに 基づくチャレンジ精神論だけでは到底たどり着けないのが当然ですし、メーカー製の普及品レベルの音に近づくのさえ至難のワザだと言えば言い過ぎでしょうか? 例え ばパッシブネットワークを実際のSPユニットのインピーダンスカーブを調べるこ ともせずに、びっくりする程に高価で高精度の超高級パーツで固めておきながら 「その値は8Ωや4Ωの定格値で計算しました」なんて失笑を免れない作例も多いのが事実です。 趣味でひとり悦に入って楽しむのなら構わないでしょうが、 web上でもっともらしく語り、誤ったアプローチや、宗教がかった主義や精神論を垂れ流すのは、これからDIYしてみようと思って始める方にとっては雑音に近 い情報の発信だとは言えないでしょうか? とはいえ測定ができるような機材はそれなりにコストが掛かりますし、利用頻度を考えると購入に踏み切れないでいる方 も多 いと思います。 そこで手始めに気軽に周波数レスポンスがチェックできる方法を提案しておきます。 必要なのは以下のiPhoneのアプリとWAVファイル、 および再生システムだけです。

FFTWaveのSettings画面

残念ながらAndroid携帯はマイクの周波数特性がバラバラな上に低域カットされて いたりするのであまり適しませんが、「OTG ホストケーブル」を経由したUSB接続でUMM6な どの外部測定マイクを使えば同等以上のことが可能です。 測定用のWAVファイルはCD-DigitalAudio discとしてCD-Rに焼いておけばいつも聴いてるCDプレヤーで再生するだけ済みますし、クルマの中とかでも再生して簡単に周波数特性をチェックすることができ ます。 以下の画像はThe MOAIでツイターが逆相の時と正相状態で実 測したものです、逆相だと4.5kHzのクロス周波数付近で両ユニットから出ている音が打ち消し てしまって消えているのが一目瞭然ですよね? あなたは耳はツイターが正相なのか逆相なのか聴感だけで正しく判断できますか?

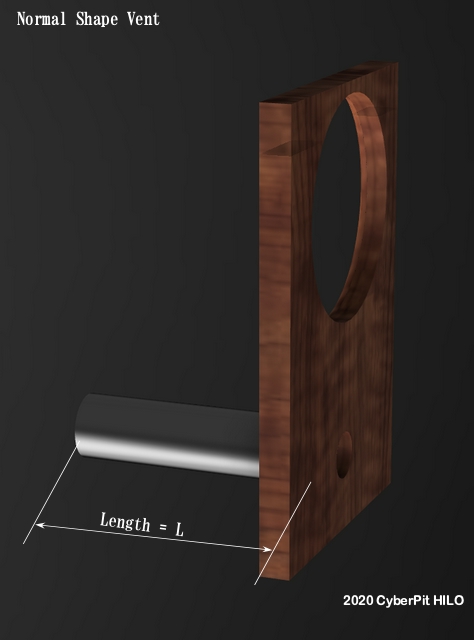

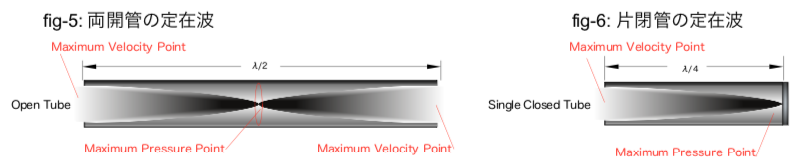

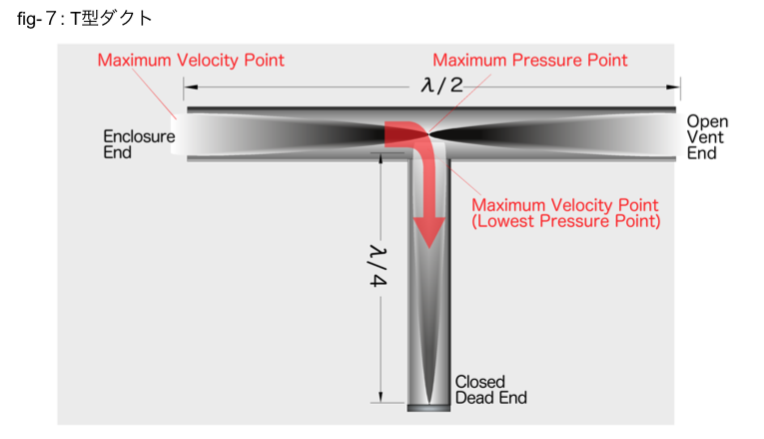

| 加工前(通常 のダクト) | 対策後(T型 ダクト) |

|

|

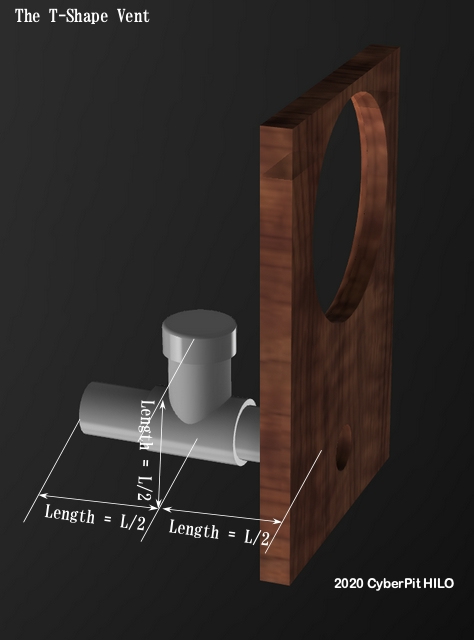

実際に小型エンクロ=ジャーでT型ダクトに改造した場合の特性例を紹介しておきます。

青線の2kHz付近にある強烈なピークが赤線が示すように20dB近く抑制されているのが分かりま す。

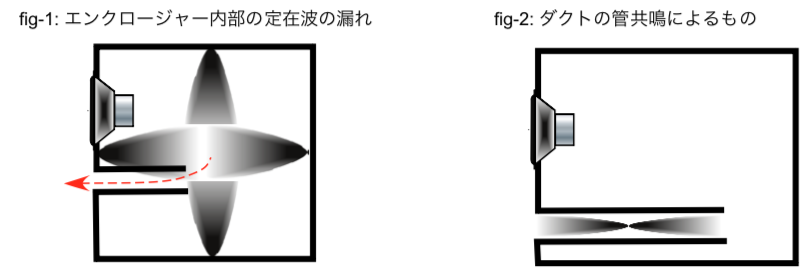

内部定在波が立つとダイアフラム前面からの音圧特性にディツプを生じるので、出来る事なら平行面を なくして内部定在波を生じないようにすべきなのですが。 既に矩形のエンクロージャが出来上がってしまっていてどうしようもない場合もあるでしょう。 闇雲に 吸音材を押し込めば確かに定在波は減衰しますが、同時にヘルムホルツ共鳴も弱くなってバスレフの効果も薄れるために低域のレスポンスが低下してしまいます。 このような場合、根本的な解決にはな りませんがfig-3のような構造をエンクロージャー内部に持たせる事(fig-9)でエンクロージャー正面からみて前 後方向の内部定在波の影響を低減させることができます。

つい最近まで深く考えずに聴感だけで適当に調整しながら吸音材を使用してきましたが、トランス ミッションライン箱を製作する経験を通じて吸音材を効果的に使用するには2種類を使い分ける必要があるという結論に達しました。その一つはポリエステル綿系で 熱帯魚水槽用の濾 過フィルター素材です(海外でDacronとよべれている素材に近いようです 未確認)、非常に軽くてフワフワとした密度の低いものを定在波の腹の部分、言い換えれば空気 が非常に早い速度で大きく移動する箇所に低密度で配置する ことで、かなり少ない量でも効果的に定在波をダンプすることができます。この素材は定在波の腹以外の場所での低域の吸収能力は低いようで密閉型エンクロージャーの低域エネ ルギーをダンプするには相当な密度でギュッと詰め込まないと効きにくいので、その用途には向いてないように思います。 2番目の素材は、くたびれたウール毛布 のように薄くても比較的密度が高い素材、プレ スされていて密度の高い床用のアクリルフェルト、自動車の床材などに使用されている圧縮ウレタンスポンジ素材、あるいはニードルフェルト等をエンクロージャー内面の 定在波の節となるような向かい合う位置関係の壁面に貼り詰める(片面だけでも十分な場合もあります)ことで壁面での反射が抑えられ減衰するので、音が反射面を 何度も行き来することがなくなって振幅が成長しなくなり、結果的に定在波が発生しにくくなります。 それまでただ漫然と吸音材を入れては試聴を繰り返していた のが、この経験を通して吸音材を使いこなすコツが掴めたような気がします。 よく使われる吸音材の素材であるグラスウールや、カーボンウール、サーモウール等 ではふわっと入れても思った以上に低域側まで吸音してしまうようで密閉箱の内部エネルギーのダンピングに向いていると思います。 どのようなシステムでも観測 出来るほどの定在波やリンギングが消えた後は実際の出音を確認しながら調整する必要があります。 聴いていてよく解らなくなってしまった場合は吸音材を一度全 部取り出した音と比べて耳をリセットするとチューニングでの迷いが解消できると思います。

エンクロージャーのチューニングの話から離れてしまいますが、エンクロージャーの方式を選ぶのも チューニングの最初 の一歩と考えているので、その理由も書いてみます。一般に広く言われているようにスピーカーユニット一発のフルレンジのスピーカーシステムはネットワークも不要で音源もユ ニット一箇所から 出るので近距離でも定位感が得やすく、いいこと尽くめのように言われています。 確かに小音量でBGMを流す用途とかならば、あまり気にしないのですが、真剣 に聴きたい場合に「フルレンジ方式では正しい音が出せない」から私は好きになれません。 こう書くと熱烈なフルレンジ派の方から激しく抗議を受けてしまいそう で すが、個人の嗜好として許していただきたいと思います。

実は、これには明確な理由があります。 それなりの音圧で自分の好きなジャンルの曲を気持ちよく聴 きたいと思っても、フルレンジでは本来の楽器の音が出せない場合があるからです。 わたしがオーディオシステムに望むのは音量が変わっても音色は変化して欲し くないし、同時に鳴っている音同士が影響しあって音色が変わってしまったりすると、それが気になって仕方なくなり音楽に集中できなくなるからです。 第一にフ ルレンジSPに多い柔らかい紙製のダイアフラムから出やすい、所謂「紙臭い音」とも呼ばれる分割振動領域の高音は持続音ならそれなりに音圧が再生できますが、 アタッ クの鋭い金属打楽器の音などはクレストファクターが大きいので柔らかい振動板では鋭い音のエッジがアタックの音圧とはならずに変な付帯音となってしまったり、ほんの僅かな 違いしか表現されず場合によってはブロードなノイズとなって埋没してしまうので、このような音は私には強弱のアクセント表現に乏しく輪郭が見えにくい平坦な音 に聞こえます。 「聴き疲れしないソフト で聞きやすい音」とも形容できますが、これは人によっては「その人が好きな音」かもしれませんが「正しい音」ではあり ませんよね。 近年、振動板の剛性を高めたフルレンジが出現して高音域の単音であればツィター並みの音が出せるユニットも登場してきていますが、残念ながらど んなに低歪の優秀なSPユニットであってもフ ルレンジには避けられない物理現象の「ドップラー歪み」もしくは「相互変調歪み」という宿命があります。

2本のステレオマイクでワンポイント収録された一発録りのクラシックなら問題ないのですが、マル チマイクや多重録音された音源で顕著に耳に付くのでどうしてもフルレンジが好きになれない一番の理由が、この「ドップラー歪み」です。 ご存知のように救急車 がサイレンを鳴ら しならが近づいてくる時にはピッチが高く聴こえ、遠ざかる時にはピッチが下がって聴こえるあの現象が一本のスピーカーの振動板の上で起きているのです。 一定 の音圧を得るためには低音にいくに従って振動板の振幅をどんどん大きくしていかなければなりません、このため一本のスピーカーで高音と低音を再生しなくてはな らないフルレンジでは振動板が低音の大きな振幅で揺れながら高音域の音も重ねて鳴らさなければならないといけないので、リスナーから見た高音楽器との距離が低 音成 分による振動板の偏位に従って常に変化します、つまり振動板がリスナーに向かって近づく瞬間にはピッチが上がり、逆に遠ざかる瞬間にはピッチが下がるという「トッププラー 効果」 が物理現象として起きます。 このため高音域の音は音楽的用語で言えばはビブラートとか技術的用語ではFM(周波数変調)と言われる状態に近い変調を起こしてしまうの です。 「そんなミクロ的な重箱の隅を突っつくような事、知覚できる訳ないだろ」とおっしゃる「自称オーディオマニア」の方がおられましたが、ちゃんと耳で聴 こえますし、測定して観ることもできます。 何度かデモした事がありますが、ネットでこの記事をみて興味を持たれた方のために追試できるように検証方法を書い ておきます。

プレーヤーをリピート再生モードにして、ある程度大きなXmax(4mm以上)のウーハーと 2kHzが再生できるツイター、それと 500Hz〜1kHz程度でクロスするネットワーク(12dB/oct以上)を用意してください。(帯域分割できればいいのでチャンデバとマルチアンプでも良 いです)

|

ドップラー歪み実験用オーディオ信号 ーー>DopTest_12Hz-30_2kHz-30dB_44100.mp3 ーー>DopTest_12Hz-30_2kHz-30dB_44100.WAV |

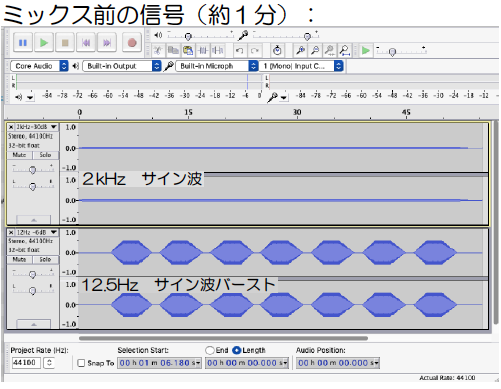

この信号には持続する2kHzのサイン波と、周期的にオンオフする12Hzのサイン波が収録

されています、両者がお互いに影響を与えることなく独立して再生されるのが理想です。12Hzの信号は振動板が偏位すれば良いだけで空気振動の持続音とし

て再生できる必要はありません。

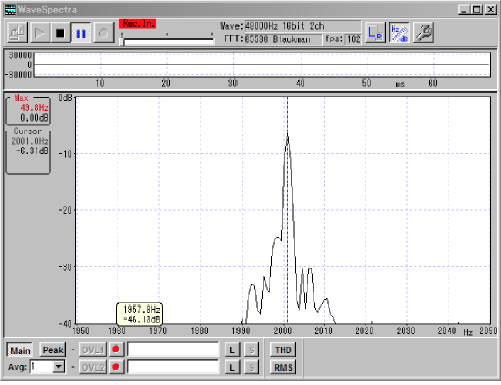

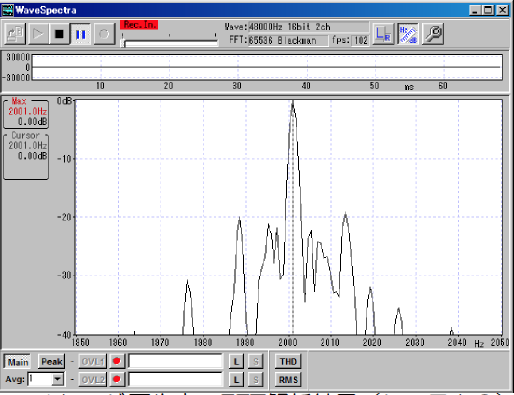

実際にマイクで拾った音をefuさん作のWaveSpectraで2kHz付近を周波数ズームして FFT 解析した結果を示します、左側の48dB/oct@800Hzクロスの2wayシステム(fig-10)には無いスペクトルが、右側のフルレンジシス テム(fig-11)ではウーハーの大振幅によるドップラー効果(FM変調)によっ てサイドバンド・スプリアスが発生しているのが観測できました。 もし倍 音関係にあれば1%程度もの歪スペクトルがあったとしても知覚出来る人は一般に「耳が良い」と呼 ばれている様な5%程度の方だけですが、この2kHzの基本波の両側に発生しているスプリアスは楽音的に見ると倍音関係にない音であるために「ドップラー歪み」と呼ばれ、 ごく僅かな量で あっても容易に知覚されてしまいます。この観測例ではTHD+Nで表現すれば-20dBつまり約10%相当の歪に相当する量のスプリアスが上 下に発生していることになります。 同じ波形を再生しているのにフルレンジではこれ程までに違う音がすることに殆どの方が驚かれたことと思います。 フルレン ジ信仰は根 強いですが後者の音は「正しい音ではない」どうしても避けられない物理現象として万人が認め知っておく必 要があることだと思います。

fig-10, fig-11 Microphone picked up Sound FFT

| fig-10: 2kHz Zoom (2way Speaker System) | fig-11: 2kHz Zoom(Full-Range Speaker System) |

|

|

では、このような「ドップラー歪み」の影響をなるべく受けないようにするにはどうすれば良いので しょうか? サブソニックフィルター等で単に電気的に低域の信号をフィルターしてカットしてしまえば高音域にドップラー歪みは生じなくなりますが、音として存 在した低音域を再 生していないのですから、これ ではやはり正しい音でない事に変わりありません。 ここで話はエンクロージャーに戻ります、密閉型や後面開放型、無限バッフル型では、フラットに同じ音圧ならば周 波数が低くなるほどに振動板の振幅は周波数の逆数の2乗カーブで加速度的に増加していきます、しかしバスレフ型やダブルバスレフ型の場合ポートから音が出る周 波数領域では制動が効いて いるので振動板の振幅は非常に小さく抑えられます、そのために低音域の振幅が小さくなった分だけドップラー歪の発生も低く抑えられるので同時に鳴っている高音 が低音域には影響されにくくなり、結果として高音域がクリアに再生されるようになります。

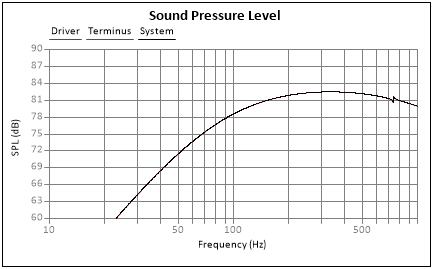

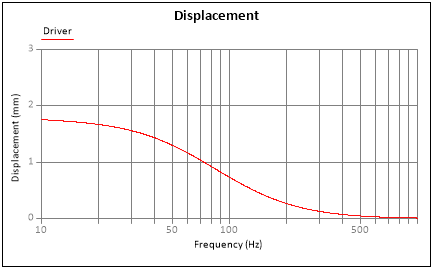

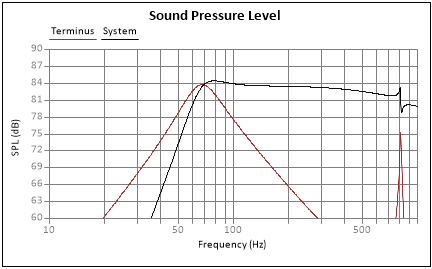

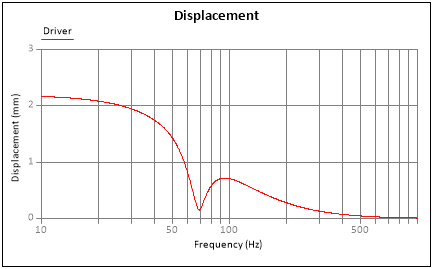

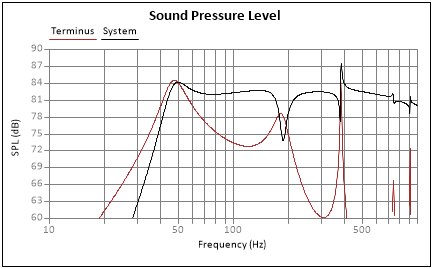

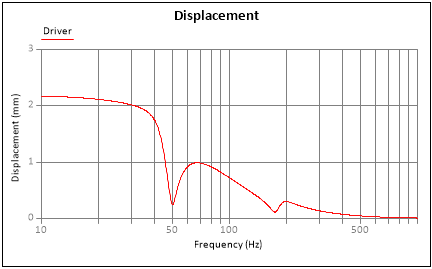

具体的にシミュレーターを使って違いを説明します。DaytonAudio製のND95という 3.5インチの小型 フルレンジユニットを密閉型6リットルのエンクロージャーに入れた場合、周波数特性はfig-12のようになり、このときの振動板の振幅 (Displacement)はfig-13のようになります。 これに対してバスレフ型2.2リットルのエンクロージャー(ポート断面積7.6cm2、 長さ20cm)に搭載した場合はfig-14, fig-15のようになります。第一エンクロージャー容積1.1リットル第2エンクロージャー容積3.5リットルのダブルバスレフ型エンクロージャーに搭載した場合は fig-16, fig-17となります。 ここでfig-12, fig-14, fig-16の黒線は総合的な音圧の周波数特性、赤線はポートからの音圧の周波数特性を示しています。右側は振動板の振幅特性のグラフで50Hz〜80Hz付近の振幅特性 を見比べ ると方式によって振動板の振幅が全く違う値なのが判ります、これはポートで共振している周波数では振動板の振幅が制動されているためです。 ここでいう「制動」とはヘルム ホルツ共振周波数付近ではコーン紙に高い圧力がかって動きが抑制される代りにポート内の空気が大きく動くようになっている状態です。 テコで例えると、支点の 近くにある力点をスピーカーユニットが動かすと、支点からは遠くにある作用点の空気が大きく動く状態と言えます。 一般的なバスドラ ムの基本波のチューニング周波数は55Hz~65Hz付近であることが多く、この周波数領域での振動板の振幅が小さく抑えられれば音楽再生時の高音域でのドッ プラー歪の発生も減少します、つまり同じSPユニットであってもエンクロージャー次第では高音域の音色までもが違ってくる訳です。

Dayton Audio ND91 in Closed Enclosure (Simulation, 6L)

| fig-12: Closed Enclosure Frequency Response | fig-13: Diaphragm Displacement |

|

|

Dayton Audio DN91 in Bass-Reflex Enclosure (Simulation, 2.2L)

| fig-14: Bass-Reflex Enclosure Frequency Response | fig-15: Diaphragm Displacement |

|

|

Dayton Audio ND91 in Double-Bass-Reflex Enclosure (Simulation, 1.1L+3.5L)

| fig-16: Double Bass-Reflex Enclosure Frequency Response | fig-17: Diaphragm Displacement |

|

|

バスレフ型と同様にパッ シブラジエーター型のエンクロージャーでも低音域の制動が効いている領 域では振動板振幅が小さくなるのでドップラー歪みの発生が抑制されます。 しかしパッ シブラジエーターの共振点より下の周波数領域では制動 が効かずフラフラ状態で、バスレフ型よりも大きく揺れがちなため、HPFで電気的にカットするなどして極低域の信号が高音域に悪影響を与えないようにするか、楽曲に極低音 成分が含まれ ていないほどに(一般的には40Hz以下)十分に低いポートやパッ シブラジエーターの共振周波数に 設定する必要があります。 このようにエンクロージャーのチューニングは低音域のみならず高音域にまで影響を与える訳ですから、自分がよく聴く楽音の特性や音量に合わせた 方式のエンクロージャーを選んでチューニングをする事がいかに重要かということを理解して頂けると思います。

大きく場所を取るウーハーを1本だけにして、システム全体をコンパクトにできる便利な3Dシステム はBOSE社の製品に代表されるカジュアルなオーディオやAVシステムでは人気がありますが、ピュアなオーディオ視点で考察すると不完全なものです。その理由 を理解するためにはスピーカーのスタッキング(複数本のスピーカーを比較的近い距離で同時に同じ音を鳴らす)することでスピーカーの効率が上昇する物理現象 (具体的には2本で+3dB、4本で+6dB)について知っておく必要があります。 ステレオ録音されたソースには左右どちらかに振り切って録音された楽器も あれば、ボーカル、キックドラムやベースのような低音楽器のようにセンターに定位する楽器もあります。 表現を変えて言えばセンター定位の音は左右2本のス ピーカーで鳴るし、左右どちらかに定位した音はスピーカー1本だけで鳴るということです。 このような状況で鳴っている音源に、1本だけのサブウーハー音を加 えたのが3Dシステムなのですからセンターに定位する音と、左右どちらか片方にだけ定位する音とでは相対的なバランスが違ってきてしまいます。 実用的にはセ ンター定位のモノラル音源でバランスが取れるように調整するしかないのですが、広い周波数分布を持つ楽器の定位がセンターから左右へと移動していく場合を考え てみましょう、センター定位でバランスが取れるように調整されていたシステムでは前に述べたように左右のスピーカーが2本同時に同じ音を発することで効率が 3dBアップしている事を込みでバランスが取れるように調整されていることになります、このセッテイングで音の定位を左右に振っていくと鳴っているスピーカー が1本だけとなり、センターに定位していた時のような効率がアップする効果は失われてしまいます、つまり見かけ上3dB能率が低下したように見える訳です、こ れに対して3Dサブウーハーは最初から1本だったので能率の低下はありません、このために相対的に3Dサブウーハーの音量バランスが過剰になってしまうので す、聴感的には低音が豊かに聴こえてこれはこれで楽しいものですが、ピュアオーディオ的な視点でみれば定位が移動しただけで帯域バランスが変わってしまうので すから、これでは「正しい音」でなくなってしまうのは明白ですね。5.1chだとサテライトスピーカー5本に対してサブウーハー1本なんて事が普通ですから、 この現象はさらに顕著になると考えられます。ネットを徘徊しても、このことを気にしている人は見当たらないので書いてみました。

最後にひとこと...

- スピーカーの持つポテンシャル(特に低域特性)を活かすかどうかは、エンクロジャーのチューニング次第だと思います、国産のカーオーディオ用SP ユニットは T−Sパラメーターを公開していない物が非常に多いのですが、前に解説した方法なら自分で測定することも可能ですし、海外の製品の場合Web等で公表してあ るのが普通なので、ぜひT-Sパラメーターを活用してユニットの持つ実力をフルに引き出してあげてくださいね〜。

T−Sパラメーターを公開しない為にマトモに鳴ってなくても平気なの かなぁ? >>>> 日本のメーカー